歴史的経緯

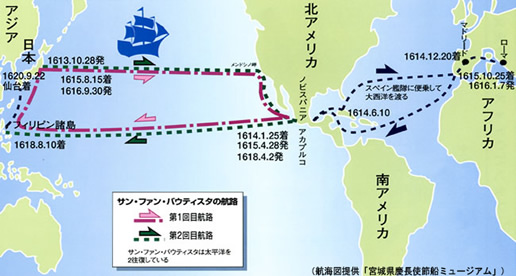

1613年10月仙台藩主伊達政宗の命を受け、支倉常長を大使とする支倉使節団は、乗組員約180名と共に、日本船サン・フアン・バウティスタ号で仙台領月ノ浦港から、メキシコ(当時ヌエバ・エスパーニャ)に向け出港しました。支倉使節団の主たる目的は、日本・メキシコ間の直接の通商関係を樹立することにあり、併せて仙台藩領内でキリスト教の布教を行うための宣教師の派遣、及び世界有数の銀生産国であったメキシコの銀生産技術を獲得することにあったと見られています。

支倉一行は、約3カ月の航海の末、1614年1月、当時ヌエバ・エスパーニャ最大の港であったアカプルコ港に到着し、ヌエバ・エスパーニャ副王代理の出迎えを受けました。このため、2014年は、日本がメキシコに派遣した最初の外交通商使節団の到着400周年に当たります。

1614年3月、支倉一行はクエルナバカ等を経由して首都(現在のメキシコ市)に到着。そこで副王やメキシコ大司教と会談すると共に、使節団員の一部が市内のサン・フランシスコ教会で洗礼を受けました。同年5月、一行の一部は、ヌエバ・エスパーニャとの直接貿易及び宣教師派遣についてスペイン国王及びローマ教皇の同意と支援を得るべく、メキシコ市を出発します。途中プエブラを経て、6月、ベラクルスのサン・フアン・デ・ウルア港を出航し、ハバナ経由でスペイン・セビリアへと向かいました。

その後支倉使節団は、スペイン国王フェリペ3世、ローマ教皇パウロ5世との謁見を実現し、日本側の要望を伝え、各地で様々な歓迎を受けました。支倉使節団は1617年にメキシコに戻り、1618年にアカプルコからマニラに渡り、スペイン国王からの回答を待ちますが、返事はなく、1620年にマニラから仙台に帰国しました。一方この間、日本国内ではキリスト教禁止や鎖国政策への転換等情勢が変化しており、支倉使節団の目的は実現することはありませんでした。

支倉使節団派遣の意義

7年をかけて日本とローマの間を往復した支倉の偉業は叙事詩的な快挙であり、また18世紀において日本がメキシコの地政学的重要性を認識していたことは注目に値します。そしてメキシコとの間の直接貿易の樹立という支倉使節団派遣の目的は、現代の日墨関係においても今日的な意義を有するものであり、当時の日本人のグローバルな世界観及び積極的な外交イニシアチブに改めて学ぶべき点もあります。この伊達政宗の夢は、約400年を経て日墨経済連携協定として21世紀に実現したとも言えます。また、様々な困難にも関わらずその使命達成に最後まで努力した支倉の姿勢は、サムライ精神に裏打ちされていたとも考えられ、更に、当時団員の中で帰国せずにメキシコに同化した人たちは、日本人によるメキシコ移住の先駆者でもありました。